|

Avril est venu, étalant sur la plaine verdoyante de Mateur et jusqu'aux abords immédiats de Ferryville ses riches tapis de fleurs des champs. Sous les nappes mauves, jaune d'or, bleu de roi ou amarante, se joue, enivrant le regard et indifférente à l'ignomineux décor de la guerre, l'étincelante luminosité du printemps tunisien. Une allégresse bucolique émane de cette tendresse renaissante du paysage; elle transforme en faste sonore la voix de plus en plus affirmée des canons américains, maintenant tout proches.

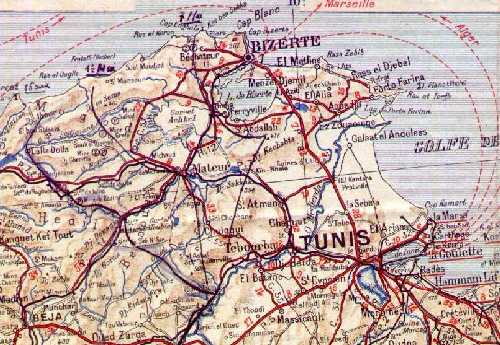

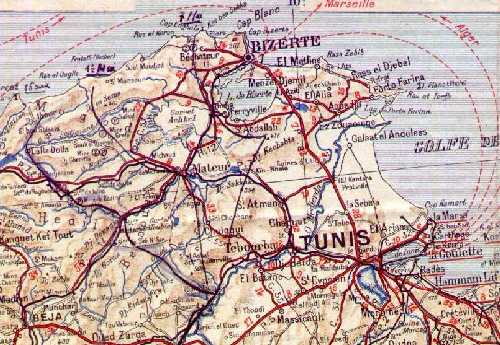

Les Alliés sont là, derrière Mateur. Vers le 15, le front est signalé sur la ligne Sedjénane-Jefina-Sidi N'sir, petites stations du chemin de fer de Bizerte à Tabarca, que connaissent bien les familles françaises assemblées ici, pour avoir été, l'an dernier, respirer l'air pur en altitude à la petite station estivale d'Aïn-Draham.

La canonnade s'entend presque continuellement: grondement sourd presque uniforme, entrecoupé des tonitruances des canons de marine et, de temps à autre, d'explosions plus proches de dépôts ou de trains de munitions vers Mateur. Malgré l'angoisse que maintient dans la population civile la proche éventualité du repli massif des troupes allemandes de choc vers la presqu'ìle de Porto-Farina à travers la zone de Bizerte-Ferryville, les pauvres gens sentent que leur délivrance est imminente.

Soutenus par cet espoir mélangé de frayeur, ils continuent une vie désormais entraînée aux menaces aériennes comme aux rancoeurs de l'occupation.

Le beau temps s'affirme, des groupes de parents et d'amis essaiment dans l'étroite bande à laquelle est aujourd'hui réduite la banlieue de la petite ville. Ils parviennent à s'entasser dans les rares menues villas disponibles, parmi les résidences d'été non réquisitionnées par l'occupant; en particulier, le long du lac, à Gengla, agglomération ouvrière à proximité des marais saumâtres en voie de dessèchement; vers Tindja, aussi, à proximité de la station de chemin de fer de Bizerte à Tunis; et même dans quelques fermes isolées vers l'immense étang de l'Iskeul, encerclant de ses eaux dormantes une colline solitaire d'estampe japonaise.

Non loin de la Pyrotechnie, une modeste mais jolie demeure estivale ombragée de palmiers et de pins parasols, la "villa Jeanne" abrite, après leur dur travail à l'Arsenal, quelques jeunes ingénieurs résolus à lutter de tout leur entrain contagieux contre le cafard obsidional; un gramophone fatigué y fait danser le soir quelques couples, exhalant vers la route, sillonnée de véhicules et de patrouilles ennemis, des rythmes nasillards mais d'humeur optimiste.

La ville elle-même a été, administrativement, divisée en trois zones: D'une part, le grand arsenal maritime, alignant ses larges toits de tuile rose sur un fond de grues et de pylônes et ajouré de bassins de radoub. Jadis prospère, c'est aujourd'hui un fouillis de charpentes nues, de bâtisses en ruines et de matériel rouillé encombrant les avenues. D'autre part, le vaste quadrilatère de l'Hôpital maritime de Sidi-Abdallah avec ses trois hôpitaux auxiliaires voisins, aux toitures adornées de vastes Croix Rouges, soi-disant signaux protecteurs contre les attaques aériennes. Enfin, la ville elle-même, zone indifférente aux mesures militaires. Village plutôt, sorte de Clochemerle arabisé et pouilleux aux rues mornes, actuellement coupées de tranchées; ses petits cafés pour la plupart fermés, à proximité d'un vaste marché aux arcades mauresques, aujourd'hui transformé en abri fragile et sordide.

On disait depuis le commencement des hostilités et même après les premiers bombardements de l'Arsenal qu'avec toutes ses installations hospitalières, Ferryville était considérée par nos charitables alliés comme une "cité sanitaire". La population mettait dans cette candide interprétation de la sécurité dont elle bénéficiait, tout son espoir d'échapper au désastre.. Mais le Samedi 17 Avril, au début de l'aprés-midi, après une alerte banale de quelques minutes, alors que les habitants rassurés par le silence, s'apprêtent à sortir des abris pour tenter d'apercevoir dans la profondeur d'un ciel implacablement bleu une escadre signalée de forteresses volantes, à peine perceptibles sous forme de tout petits points noirs, les bombes dégringolent. Pas sur l'Arsenal cette fois, comme on commençait à en prendre l'habitude: Sur l'enclos, visé avec une remarquable précision, du grand hôpital.

|

Ainsi que nous l'apprendra, après la Libération, un numéro du journal américain distribué aux soldats de Roosevelt, le "Star and Stripes", nos amis, jugeant hélas, sans la moindre information par un service français, donc sur des cartes approximatives (1) et sur le rapport de leurs trop prudents avions de reconnaissance, croyaient que le vaste quadrilatère accolé à la colline fortifiée de Sidi-Yaya et à 100 m de l'Arsenal ne pouvait être... qu'un groupe imposant de casernes! Plus tard, quand nous ferons visiter l'hôpital affreusement mutilé à des officiers américains du service de santé américain, ils nous diront, en s'excusant avec une sincère cordialité qu'ils n'eussent jamais, en Amérique, imaginé un grand hôpital construit ainsi au coeur d'une organisation militaire...

Bilan, par miracle, purement matériel de cette chute inattendue de 17 bombes explosives, destinées aux Allemands:

On imagine ce que devra être désormais l'ingéniosité du personnel dans son assistance à plusieurs centaines de blessés en permanence.

Mais l'essentiel est que, par un prodige innimaginable, il n'y a pas eu de blessés, sauf deux ou trois individus étrangers au personnel et une chèvre de l' Hôpital, massacrée dans une allée. L'abri principal, sous le bosquet d'eucalyptus à proximité du pavillon de la Direction, était rempli de personnel sanitaire, d'infirmières, d'enfants qui en ont été quitte pour la peur: Il a été encadré, a vibré terriblement mais n'a pas été atteint directement.

Le grand hôpital ainsi réduit et désormais insuffisant à sa lourde tâche, à côté de l'Arsenal ne travaillant plus qu'au ralenti et, une ambiance de terreur s'étant d'ailleurs abattue sur la ville, la pauvre "cité sanitaire" se sent désormais abandonnée des hommes et des dieux. Son obsession va être désormais de redouter le retard de sa délivrance par l'armée alliée.

A quelques indices, heureusement, l'on pressent que la Libération est proche. En même temps, l'occupant, qui affectait encore il y a quelques semaines une neutralité correcte, parfois même inclinée à une certaine bonhomie, devient méfiant. La Gestapo de Ferryville, jusque là silencieuse, entreprend des perquisitions chez les citoyens suspects de "gaullisme". Sa vigilance a redoublé depuis le récent rapatriement d'office (comme suspect de Résistance) de l'Ingénieur-général Directeur de l'Arsenal. Un officier anglais en traitement à l'Hôpital s'étant élégamment défilé - laissant d'ailleurs pour les autorités françaises un billet secret de profonde reconnaissance -, les policiers allemands soupçonnent médecins et infirmiers, multiplient leurs enquêtes. Ils arrêtent, entre autres, pour l'interroger minutieusement, la femme d'un médecin de marine, auxiliaire féminine volontaire sans solde, connue pour son courage sous les bombes et son dévouement à tous les blessés. Relâchée, elle sera à nouveau suspectée et interrogée par les libérateurs. Car pour les rustres des deux armées ennemies, comment une femme d'officier pourrait-elle solliciter librement un travail ingrat et dangereux sans y rechercher quelque avantage matériel? On ne trouvera rien contre elle, mais elle restera longtemps l'objet de la médisance des sots; et la carrière de son mari, loin d'être favorisée par le cran et la conscience médicale dont il aura fait preuve sous l'occupation, en sera à tout jamais absurdement entravée.

De menus drames, heureusement étouffés à leur début, marquent ça et là la tension grandissante entre l'occupant inquiet et raidi et le personnel français, depuis toujours rebelle à la collaboration mais de plus en plus tourné vers l'espoir de sa délivrance. Il faut une méritante souplesse et une froide résolution d'apaisement aux chefs de service, pour éteindre, à la mondre alerte, l'étincelle de colère qui risque maintenant, à tout instant, d'incendier les esprits et de provoquer les pires représailles.

Un jour, à l'Hôpital maritime, le théâtre allemand aux armées vient donner une séance récréative à ses blessés; et l'on aperçoit, non sans surprise, fraternisant avec les boches dispensateurs de l'art lyrique, une charmante française d'Afrique que nous avons entendu avant la guerre, à Bobino et ailleurs, évoquer de sa voie joliment grasseyante la nostalgie des mantilles et des plazzas sous la lune d'Espagne! Or, durant la séance, le vaniteux et ridicule lieutenant boche, chef de la troupe, entre comme chez lui dans le garage de l'Hôpital et apercevant le chef garagiste civil dans une attitude qui lui déplait, l'interpelle et prétend le faire saluer en rectifiant la position. Brusquement déchaîné, cet excellent serviteur au caractère chatouilleux et qui a la haine de l'allemand, se répand en imprécations; il tient à la main un dangereux outil avec lequel il est sur le point d'assommer son interlocuteur, quand la femme d'un médecin de haut grade, apercevant la scène, se jette entre eux. Elle déclare à l'allemand qu'il n'a pas à entrer dans le garage sans permission et que le chef garagiste n'a pas à le saluer:

"Vous célébrez la collaboration et c'est ainsi que vous traitez les français?" lui crie-t-elle.

Apprenant qui elle est, le boche finit par s'incliner et la querelle se dissout dans un lieu plus officiel, où on lui fait comprendre que les français entendent rester maîtres chez eux. Mais la vaillante française aura, après la Libération, la réputation d'éprouver de la sympathie pour les allemands!

Cependant, quelques bonnes nouvelles commencent à circuler: A plusieurs reprises, le front a été rompu. Après une soudaine et catastrophique défection de deux régiments italiens, voici que les Boches reculent sur plusieurs points. On dit qu'ils s'accrochent désespérément mais qu'ils commencent à manquer de munitions. Les convois de l'Axe, en effet, se raréfient. Des transports allemands et italiens sont coulés presque chaque jour dans les mers tunisiennes. Un officier allemand a affirmé que, dans un secteur voisin du front, des soldats, sous les ordres de l'un de ses camarades, pris dans une avalanche d'obus, ont réussi à refouler les Américains à coups de pierre: Exploit magnifique à ses yeux, mais pour nous, confirmation de notre espoir que, dans cette guerre, le formidable matériel allié aura le dernier mot.

Les Boches, en même temps qu'ils prévoient leur prochaine et désastreuse retraite, sentent fort bien la population française et même indigène, jusqu'ici passive et effondrée, s'éveiller maintenant à la haine flagrante de l'occupant et à l'élan vers leurs libérateurs.

Quels sont-ils? Nous ne le savons guère. On assure qu'il y a des troupes françaises avec les troupes anglo-américaines. Le Médecin-général avait entendu dire il y a quelque temps à Tunis qu'une armée Giraud de 400.000 hommes était en formation et qu'une partie déjà des nouvelles troupes françaises était signalée sur le front tunisien. Pourant les premiers "prisonniers" français accueillis à l'Hôpital de Sidi-Abdallah, étaient des soldats de nationalité peu distincte: appartenant à un corps franc, ils portaient pour la plupart des noms à consonnance balkanique, slave, judéo-arabe... ce qui nous avait déçus. Nous sommes dans l'ignorance la plus pénible de ce qui se passe en Algérie. Abreuvés de bobards par la presse tunisienne collaboratrice, nous méfiant des informations enthousiastes de Londres, nous mesurons douloureusement notre condition de réprouvés tenus à l'écart de toute information officielle. Pour nous, Vichy n'est plus et Alger ne se révèle pas. Au centre de la catastrophe mondiale, Nous sommes dans l'moins renseignés que les populations les plus éloignées de la guerre, dont nous percevons, pourtant, à quelques kilomètres, l'assourdissante puissance. Quant à De Gaulle, ignorant où il se trouve, nous l'avons presque oublié. Et c'est peut-être mieux ainsi. Car depuis que la radio nous a fait, de sa voix aujourd'hui bien intermittente et souvent éteinte, entrevoir la mésentente entre les deux grands chefs français, une inquiétude nous a saisi:

Nous apprenons bientôt le départ de Tunis, selon un rythme accéléré de "révolutionnaires nationaux" et des divers collaborateurs, de la plupart des P.P.F. et des S.O.L.,de l'ancien adjudant Cristofiné qui, blessé à l'oeil, a présenté avant sa fuite à Vichy à l'autorité française une petite note de 412.000 Frs pour frais de déplacement. Le journaliste collaborateur tout puissant, Guilbaud, est devenu introuvable. Quant à l'Amiral Esteva, il a proprement été emballé par les allemands, sous les yeux de Monseigneur Gounod, mandé par lui pour être le témoin indigné du kidnapping de ce fervent catholique. (2).

Nous savons aussi que le ministre d'Allemagne, installé au coeur de la ville arabe de Tunis, dans l'élégant palais mauresque qui était la résidence de nos généraux commandants en chef, fait hâtivement ses malles et engage les chefs de services français à regagner la métropole par les derniers avions de la Wehrmacht. Une place est offerte au Médecin-général qui refuse obstinément, résolu à ne pas abandonner, quoiqu'il arrive son personnel et disparait, pour reparaitre à son poste une fois le dernier allemand envolé.

Les deux premières semaines de Mai sont vécues dans la fièvre de l'attente. Le bombardement aérien s'est éloigné de Ferryville. Le canon allié tonne de façon continue, bousculant, joyeusement cette fois, les portes branlantes et les toitures rafistolées. On s'attend chaque jour à voir déboucher les Américains sur la route de Mateur et sur la piste qui mène vers les marais de l'Iskeul.

Faut-il enfin, disparaître quelque part, selon les mille projets extravagants qui ont été imaginés, ou subir les combats des rues? Quelques familles se décident au dernier moment à fuir, non plus vers l'Iskeul, décidément trop dangereux du fait du paludisme et de la proximité de l'ennemi, mais sur la route de Tunis, où le désordre allemand permet maintenant de se risquer vers La Sebala, El Ariana...; D'autres émigrent à l'aventure vers les plages lagunaires de Porto Farina, où ils vont malheureusement être rejoints par les troupes de l'Axe en retraite; d'autres dans la campagne proche de Bizerte où il n'y a presque plus d'Allemands: col du Sfaiat, forts du Kabir de du Nador. L'Intendance militaire et un service sanitaire d'urgence sont déjà installés dans les puissants souterrains de la colline de Ben Halloub, non loin de la route Bizerte-Ferryville. Et l'on s'attend, ici et là, à toutes les aventures de la guerre de guérilla.

Des camions arrivent un jour de Bizerte pour faciliter le repliement de la population ferryvilloise, soi-disant conseillé par un général allemand. Mais après le départ d'une petite vague d'affolés, la plupart des citoyens raisonnables décident, heureusement, sur le conseil définitif des autorités, de rester chez eux.

Les Allemands se raréfient partout. Les officiers allemands de l'Arsenal font leurs paquets; leur chef, grand seigneur, fait remarquer qu'il part après s'être arrangé pour éviter tout sabotage susceptible de perturber la vie quotidienne des civils; il couronne cette affirmation (d'ailleurs exacte) du geste d'offrir au service de santé français - ce qui, hélas, ne sera pas un bon point pour celui-ci - la jolie auto qu'il avait payée, un prix assez modique d'ailleurs, à ces français: C'est le nouvel amiral qui, bientôt.en héritera pour ses déplacements officiels.

Un fait, d'ailleurs, est certain: Les Allemands partent dans l' admiration, nullement de commande, des médecins français qu'ils ont vu à l'oeuvre et qui, nullement collaborateurs, ont rempli leur devoir humanitaire d'une façon aussi consciencieuse qu'elle était humiliante pour les occupants par la leçon qu'elle leur donnait.

Il reste cependant encore quelques îlots de troupes de choc, égaillés autour de Ferryville et résolus à tenir jusqu'à la limite de leurs forces. Isolés par tout petits groupes, avec des camions camouflés en petites batteries mobiles, des mortiers, des mitrailleuses, ils se dissimulent sous les bosquets d'oliviers, dans les gourbis, dans les marais au delà de Gingla. Quelques uns se feront tirer à leur poste.

Le 6 Mai, la colline de Sidi-Yaya tient toujours. Repérée par les Américains, elle reçoit toute la journée des obus; et le tir allié se règle rapidement. Le 7, ils sont tirés non plus de l'ouest mais du sud; et leur trajectoire, toute la nuit suivante, passe au dessus de l'Hôpital maritime, pour atteindre les dernières batteries allemandes, toujours en action.

Les malades et blessés français et les grands blessés de l'Axe intransportables vivent en sous-sol; l'hôpital souterrain puissamment bétonné, commencé depuis plusieurs semaines, n'est pas achevé; on y opère cependant comme on peut, sur le ciment humide.

Et voici le grand jour arrivé. Dans ma mauvaise cave, un petit appareil de T.S.F. enroué me parle de France pendant que les obus stridulent sur ma tête avant d'exploser chez les Boches de Sidi-Yaya: une réunion agricole dans le Tarn et Garonne, à Paris, le salon des urbanistes et des évocations de l'existence citadine au XVIIIe siècle...

Mais les cloisons vibrent si fort que je dois m'arracher à cette discordante étrangeté pour vivre les minutes ardentes de notre libération. Des amis sont sur les terrasses de l'Hôpital, cherchant à reconnaitre sur les pentes lointaines les tanks alliés... Les mitrailleuses crépitent de tout côté, le canon hurle tout près. L'assaut de la colline qui surplombe l' Hôpital a été donné par des chars dont les coups sont assourdissants. Toute la zone avoisinante et spécialement les abords de la route de Gengla sont arrosés d'éclats. L'angoisse est à son comble dans les abris... mais ce tintamarre grandiose fait plus de bruit que de mal:

obus musicaux et spectaculaires, que vous êtes anodins à côté des bombes diaboliquement meurtrières!

Et soudain, le silence se fait, coupé de rares explosions lointaines. Et l'on assiste au curieux chassé-croisé tranquille de deux armées ennemies; les tanks américains s'avancent en encadrant Ferryville par l'ouest; et à quelques centaine de mètres d'eux, d'autres tanks, allemands, ceux-là, roulent silencieusement à faible allure, contournant l'Arsenal, vers l'oued Kosseine et le fond du lac. En quelques heures, la cité change d'occupants, sans mitrailles ni grenades! Et brusquement les terreurs évoquées par la folle précision de quelque horrible carnage dans les rues, s'évanouissent.

On annonce alors l'arrivée en bon ordre des troupes alliées par la route de Mateur. Des uniformes kaki de tout genre, américains, anglais et français - ceux-ci en petit nombre - approchent, sans la raideur mécanique des autres, les tenues fatiguées et le masque las mais souriant. Ils découvrent bientôt des marins français en capote de l'armée, la plupart casqués et quelques uns avec le pompon rouge. Leur vue réchauffe les coeurs. A part, quelques français à croix de Lorraine, dont on s'étonne de voir qu'ils cherchent visiblement à ne pas se confondre avec les autres. Leur insigne d'ailleurs rappelle trop, même par contraste, l'écusson, aujourd'hui ridiculisé, du Maréchal pour ne pas paraitre, lui aussi, un emblème de partisans.

Un ordre de la nouvelle autorité française nouvelle prescrira d'ailleurs dans quelques jours, de ne pas l'arborer officiellement sur le pavillon tricolore, qui doit rester ce qu'il est.

Peu de témoins à cette arrivée, que nous eussions souhaité plus spectaculaire. Quelques voix françaises acclament les arrivants. Il y a pourtant une horde grossissante qui hurle à la gloire des alliés: celle, hélas, des familles italiennes et maltaises du quartier sordide de la "petite Sicile"; les mêmes qui flagornaient les Allemands en mendiant sur leur passage, il y a quelques mois, des boîtes de conserves.

Tout s'est passé si vite et si naturellement que notre joie est moins triomphale que nous l'imaginions. Ces quelques jours de guerre terrestre, active et stimulante, sont un souvenir pittoresque, d'une toute autre tonalité que l'ignoble, absurde et morne bombing. Le front a passé sur le pays sans choc ni terreur. Ce qui domine maintenant dans l'âme collective des populations délivrées, c'est la satifaction egoïste intime de la sécurité retrouvée: Plus de nuits dans l'angoisse des bombes, plus de boches au contact maléfique, plus de prison sans barreaux!

Quant à l'émotion patriotique, elle est indiscutable mais mal consciente et vaguement inquiéte. L'accueil que nous font les libérateurs n'est pas franc. Si des camarades retrouvés nous prouvent, par leur émotion, leur joie de nous revoir, si les jeunes marins arrivés d'Algérie nous expriment, par leur affectueuse déférence, qu'ils sont immunisés contre le venin de la haine entre français, certaines figures de compatriotes venus de plus loin, où se lit, avec la sottise d'esprit, le culte d'un étrange patriotisme de clan, hautain et rancunier, éveillent en nous un obscur malaise et l'intuition douloureuse et inattendue de quelque amère désillusion.

"Des faits qui se sont passés près d'ici, il y a deux jours, le matin du 7 Mai ont jeté une fulgurante clarté sur l'immoralité foncière de procédés délibérément adoptés par certains peuples..."

Et le vénérable mais peu clairvoyant prélat ajoute, pour défendre le "gouvernement légal":

"Ce n'est pas le Maréchal Pétain qui a fait arrêter, suivant les méthodes employées pour les malfaiteurs, son propre représentant dans la Régence, comme ce n'était pas lui qui voulait bien des choses qu'on prétendait faire en son nom, car nos relations avec la France étaient scientifiquement truquées depuis longtemps."

| Médecins de France | La poignée du main du vieux St Cyrien |

Version : 27.03.2005 - Contents : Martine Bernard-Hesnard

Codewriter: Visual Basic Application - Programmed by : Marzina Bernez

Webdesign & Copyright : Marzina Bernez

URL http://bernard.hesnard.free.fr/Hesnard/Angelo/Bizerte11.html